- 肛門周囲膿瘍とは何か?

- 発症の主な原因

- 典型的な症状と進行のサイン

- 肛門周囲膿瘍の診断方法

- 治療方法の種類と流れ

- 肛門周囲膿瘍の手術後ケアと注意点

- 肛門周囲膿瘍と再発の可能性

- 肛門周囲膿瘍は自然治癒するのか?

- 肛門周囲膿瘍は子どもや高齢者にも起こる?

- よくある質問(FAQ)

肛門周囲膿瘍とは何か?

①肛門周囲膿瘍

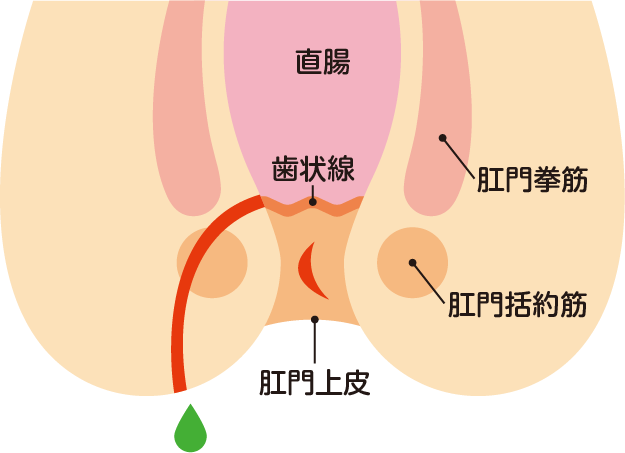

肛門周囲膿瘍(こうもんしゅういのうよう)は、肛門管内の分泌腺に細菌感染が起こり、肛門括約筋の間に膿(うみ)がたまることで生じる急性疾患です。この病気は、肛門管にある「肛門陰窩」と呼ばれる小さな分泌腺に細菌が入り込むことで感染が始まります。

肛門周囲膿瘍(こうもんしゅういのうよう)は、肛門管内の分泌腺に細菌感染が起こり、肛門括約筋の間に膿(うみ)がたまることで生じる急性疾患です。この病気は、肛門管にある「肛門陰窩」と呼ばれる小さな分泌腺に細菌が入り込むことで感染が始まります。

初期段階では軽度な違和感やチクチクするような感覚から始まりますが、放置しておくと急激に悪化します。強い痛み、赤み、腫れ、熱感、さらには発熱などを引き起こし、日常生活に支障をきたすこともしばしばです。

この疾患は誰にでも起こりうるものですが、特に30〜50代の成人男性に多くみられるのが特徴です。とはいえ、乳児や高齢者でも発症するケースがあり、免疫力が低下している人は特に注意が必要です。

肛門周囲膿瘍は、見た目には単なる「おでき」や「ニキビ」と誤認されることもありますが、内部で深く膿が溜まっていることが多く、自己処置では改善せず、むしろ悪化してしまうリスクがあります。軽視すべきではない、明らかに「医療の介入が必要な感染症」です。

②痔ろうとの関係性

肛門周囲膿瘍は治療後に自然治癒することもありますが、厄介なのは治癒した後に「痔ろう」へと移行する可能性が高い点です。

肛門周囲膿瘍は治療後に自然治癒することもありますが、厄介なのは治癒した後に「痔ろう」へと移行する可能性が高い点です。

痔ろうとは、膿が外に出るために皮膚と肛門管の間にトンネル状の通路(瘻管:ろうかん)を形成し、膿が常に体外に漏れ出すようになってしまう慢性疾患です。この状態になると、簡単な治療では治らず、手術で瘻管を切除しない限り完治は困難です。

つまり、肛門周囲膿瘍は「急性期」での適切な治療はもちろんの事、痔ろうに至ってしまうと何度も繰り返してしまうため治療後の経過観察も重要です。

発症の主な原因

肛門周囲膿瘍は、主に肛門陰窩という小さな腺に細菌が侵入し、感染を起こすことで発症します。では、なぜこのような感染が起こるのでしょうか。そこには複数の背景要因が絡み合っています。

まず、感染の入り口となるのが、肛門陰窩というくぼみです。一般的に下痢の方がなりやすいと言われていますが、原因不明なこともしばしばです。ここから腸内の常在菌、特に大腸菌などが腺内に入り込み、炎症が始まります。

ストレスや過労といった要因も見逃せません。こうした状態では自律神経やホルモンバランスが乱れ、身体全体の免疫力が低下しがちです。通常では抑えられる感染でも、免疫力が低下している場合には感染が起きやすい状況に至ります。

このように、肛門周囲膿瘍の原因は、単一ではなく、複数の要因が絡み合って発症するケースが多いのです。そのため、予防のためには、食事・排便習慣・基礎疾患の管理など、生活全体を見直すことが必要になります。

典型的な症状と進行のサイン

肛門周囲膿瘍の発症初期には、多くの人が「肛門の奥に違和感がある」「座ると妙に痛い」といった、軽微な症状を感じ始めます。この時点ではまだ皮膚に目立った変化はなく、外見からは病変に気づきにくいため、「たぶん痔だろう」と自己判断して放置してしまうケースも珍しくありません。

肛門周囲膿瘍の発症初期には、多くの人が「肛門の奥に違和感がある」「座ると妙に痛い」といった、軽微な症状を感じ始めます。この時点ではまだ皮膚に目立った変化はなく、外見からは病変に気づきにくいため、「たぶん痔だろう」と自己判断して放置してしまうケースも珍しくありません。

しかし、細菌感染は時間とともに急速に悪化していきます。腺を越えて括約筋間に膿が溜まり始めると、肛門の一部が内側から圧迫されるようになり、局所に強い痛みが生じます。痛みは座っているときや排便時に特に強まり、歩行にも支障をきたす事もあります。さらに進行すると、腫れが皮膚表面まで現れ、赤く膨れ上がるようになります。

多くの患者が訴えるのは、患部に熱をもったような感覚やズキズキとした脈打つような痛みです。膿が奥にたまっていたりすると、発熱、悪寒、倦怠感といった全身症状が現れることもあります。この段階に至ると、もはや自然治癒は望めず、切開排膿などの外科的処置が必要です。

ときには皮膚が自然に破れて膿が排出され症状が軽快することもありますが、繰り返したり痔ろうに進展したりすることもあるため肛門科での診察は重要です。

肛門周囲膿瘍の診断方法

医師が肛門周囲膿瘍を診断する際には、まず問診と視診・触診を行います。問診では、いつから痛みが始まったか、発熱の有無、便通の状態などを詳しく確認します。視診では、肛門周囲の赤みや腫れ、膿の出口(瘻孔)がないかを観察し、触診ではしこりの有無や圧痛の程度をチェックします。

ただし、膿瘍が深部にある場合や、まだ腫れが目立たない初期段階では、これらの診察だけでは正確な評価が難しいことがあります。こうした場合、画像診断が必要になることもあります。

超音波検査は、どれだけ膿が溜まっているかを視覚的に確認できる手段で、外来診療でも簡便に実施できるという利点があります。さらに正確な情報を得るために、MRI検査が行われることもあります。MRIでは、瘻管や複雑な膿瘍の広がりを立体的に把握できるため、特に深部に貯留した膿瘍や、手術前の治療計画に役立ちます。

正確な診断により「ただ膿を出せば終わり」というものではなく、膿瘍の位置・深さ・広がりを適切に判断することにより効果的な切開部位や方法を決定することが可能になります。

治療方法の種類と流れ

肛門周囲膿瘍に対して軽度なものは抗生剤で経過を追うこともありますが、膿の貯留が顕著な場合は「切開排膿術」を行います。これは局所麻酔を用いて患部を切開し、中にたまった膿をすべて外に出すという処置です。膿を取り除くことで、内部の圧力が急激に下がり、患者様の苦痛は劇的に軽減されます。また膿が排出されることにより、自分の免疫力や抗生剤により軽快が可能になります。

この処置は外来で行えることが多く、手術時間も5分〜15分程度と比較的短時間です。処置後は排膿が終了するまで、ガーゼの交換や患部の清潔を保つ必要があります。術後の痛みは徐々に改善していくものの、排便時にしみるような痛みが続くこともあるため、鎮痛剤や抗生剤の服用が必要になります。

一方で、抗生物質だけで治療できるケースは限定的です。膿瘍は密閉された空間であるため、抗生物質が十分に届かず、感染の完全な除去には至らないことが多いのです。したがって、膿瘍が明らかに存在している場合は、抗生物質だけでは軽快が難しく、外科的処置との併用が必要になります。

また膿瘍が深部に及ぶものや広範囲にあるものに対しては、入院での加療が必要になることもあります。こうしたケースでは腰椎麻酔下での切開を行い、膿が出やすいようにチューブを挿入して持続的な排膿を促す必要があります。

病状が進むと、炎症は周囲組織に波及し、疼痛が持続したり発熱を伴ったりします。放置したままだと、苦痛の時間が長くなり日常生活に影響が出たり、稀ですが菌の種類によっては全身の感染症に移行することがあるため、早期の適切な治療は重要です。

肛門周囲膿瘍の手術後ケアと注意点

切開排膿術の後は、患部が開いた状態で自然に治癒していく過程を見守ることになりますが、その間のケアが極めて重要です。術後は切開前の痛みは急速に改善しますが、切開した痛みは少し残ります。そのため、医師の指導のもと、適切な鎮痛薬の使用が推奨されます。

患部を清潔に保つことは重要です。創が閉鎖するまではシャワー浴のみ可能です。排出された膿により、周囲の皮膚がかぶれやすくなるため、1日数回のシャワー浴を勧めます。また排便後も創部が汚染されるため、シャワーやウォシュレットで洗浄し新しいガーゼに交換します。

また、便が柔らかいと患部が汚染されやすかったり、再度感染をきたしてしまう事があるため、整腸剤や便を調整する内服薬を処方することがあります。切開した後は出血しやすいため、アルコールや刺激物などの摂取は控える必要があります。

切開後は洗い流すだけで、基本的に消毒は必要ありません。無理に膿を絞り出そうとしたり、消毒液を直接流し込んだりするような行為は、かえって悪化を招く恐れがあります。再発を防ぐためには、便通のコントロールは重要です。

肛門周囲膿瘍と再発の可能性

手術後に症状が治まっても、肛門周囲膿瘍には再発のリスクがあります。短期間での再発や1年以上たってから再発することもあります。とくに痔ろう(肛門陰窩から皮膚に膿のトンネルができた状態)が形成された状態だと、ほぼ再発します。痔ろうになると、自然閉鎖はしないため、完全に治すには外科的な手術が不可欠になります。

再発を防ぐためには、便通のコントロールが最も重要です。下痢や軟便の方がなりやすいため、アルコールや刺激物を控える、状況に応じ便通を整える内服薬が必要になることもあります。また、糖尿病やクローン病など、再発リスクを高める基礎疾患がある場合は、そちらの管理も並行して行う必要があります。

肛門周囲膿瘍は自然治癒するのか?

軽度な感染である場合は、自身の免疫力で治ってしまう事もありますが、その際は症状として現れないことがほとんどです。症状が出る場合は、自身の免疫力で抑えきれない状況ですので何らかの医療的な介入が必要です。まだ膿がたまっていない蜂窩織炎(皮下脂肪に感染があるが膿がたまってない状態)の状態であれば抗生剤の内服のみで軽快することもあります。膿が貯留してしまった場合は、抗生剤だけでは改善しない事も多く、切開排膿して細菌量を減らして治癒しやすい状況にする必要があります。

いずれにしても、症状が現れた時点で病状が進展する可能性があるので、「腫れている」「痛みが強い」「発熱している」といった症状がある場合は、自己判断せずに医療機関を受診することが極めて重要です。

肛門周囲膿瘍は子どもや高齢者にも起こる?

肛門周囲膿瘍は成人男性に多く見られる疾患ですが、乳児や高齢者でも発症することがあります。

一般的に乳児の場合は、痔ろうに進展するケースは少ないため、一時的な切開排膿で終了することがほとんどです。稀に痔ろうに進展しますが、その際は成長してからの手術が必要になります。

一方、高齢者では免疫力の低下が原因となることがあります。基礎疾患の改善や便通コントロールが重要になります。

よくある質問(FAQ)

肛門周囲膿瘍は自然に治りますか?

自然治癒することはあります。ただその場合は自覚症状はなく、気づかない事がほとんどです。症状がある場合は自然治癒は難しく、抗生剤の内服や排膿処置が必要です。

痛み止めだけで様子を見ても大丈夫ですか?

一時的に痛みは軽減しますが、膿の排出がされない限り軽快はしません。適切な治療が重要です。

入院は必須ですか?

多くの場合は外来で処置可能ですが、深部膿瘍や広範囲に及ぶ場合では入院が必要になります。

女性でも発症しますか?

一般的に男性が多いですが、女性にも発症します。

再発しないためにはどうしたらよいですか?

軟便の方がなりやすいため、食事の改善や排便コントロールが重要です。

切開すると痕が残りますか?

小さな切開であれば目立ちにくいですが、深部膿瘍や痔ろう手術では瘢痕が残ることもあります。